日常のクルマも夢のクルマも、昨日のデザインならこんな感じになるのではないだろうか。メルセデスAクラス、ポルシェ カイエン、BMW i8など。ドラフトマンのルーベン オームスは、レトロなデザインで今日の車をリデザインした。その結果は、独創的であると同時に、ある意味滑稽でもある。

「ビートル」は「Newビートル」に、「ミニ」は「MINIカントリーマン」に、そして「イセッタ」は「マイクロリーノ」として復活した。往年の名車の多くは、すでに新しい姿で現代に生まれ変わり、なかなかの成功をあげている。

しかし、もし彼らが数十年前に生まれていたら、今日のアイコンはどのような姿をしていたのだろうか?オランダ人アーティスト、ルーベン オームスは同じ問いを自分自身に投げかけ、自動車に関する想像力を自由に働かせた。

フェンダーを揺らしたAクラス

1997年から2012年までハイルーフ仕様として製造された「メルセデスAクラス」を、1955年にタイムスリップさせた。その結果、フェンダーに揺れを持たせ、「トランスポーター319」のフロントエンドを持つ、架空の「メルセデス119」が誕生した。あるいは、BMW i8(2013~2020) – 真のeスポーツのパイオニア: もし電動モーターが1950年代にすでに確立されていたなら、「BMW E07」はシザースドアとエアディフレクターを備えたクローズドクーペとして「メルセデス300SL」と競合していたかもしれない。

ポルシェ999とポルシェ カイエンの比較

ポルシェのオフロード車はどうだっただろうか? 重厚な「999」とでも呼ぶべきだろうか。間違いなくオフロード走行が可能で、長いサスペンショントラベルとがっしりとしたタイヤを装備している。

あるいは、2002年に今日のSUVトレンドの先駆けとなったポルシェ カイエン。1972年当時は、例えば「ポルシェ999」のように、がっしりしたタイヤ、「911」のフロントエンド、空冷ボクサーエンジン、ランニングボード機能を含むサイドシルプロテクションで地形を切り開いていたかもしれない。我々は、このような往年のレトロなドリームカーをフォトギャラリーとともに紹介する。

それは、単純に、1997年から2012年まで2世代にわたってハイルーフ仕様として生産され、ムーステスト中に転倒したことで有名となった「メルセデスAクラス」を、1955年に転送した。その結果、フェンダーに掃き出しを入れ、トランスポーター「319」のフロントエンドを持つ架空の「メルセデス119」が誕生した。1950年代半ば、ドイツ人は自転車か「BMWイセッタ」に乗ることが多かった。一方、メルセデスは国の最重要メーカーとしてポンツーンセダンや「SL」スポーツカーを製造し、当初はジャガイモ畑にハイヒールを履くようにほとんどの人々にとっては異次元の世界のクルマだった。しかし、40年後に発売された「Aクラス」で、彼らはこのスターへの愛着が冷めてしまう恐れがあった。もし、メルセデスがこの試みを50年代のもっとカラフルなクルマの世界でやっていたら、もっといい結果になっただろうか・・・。

大林浩平: もともと格好良くなかった(失礼)を昔のメルセデス・ベンツと組み合わせたならば……こうなるというイメージがこれ。確かに昔のメルセデス・ベンツのトランスポーターなどを連想するイメージではあるが、なんとなく「ダイハツ ムーブ キャンバス」とか、初代「キャロル」みたいな感じでもある。でも威圧感が少ないというのはプラス点ではないだろうか。

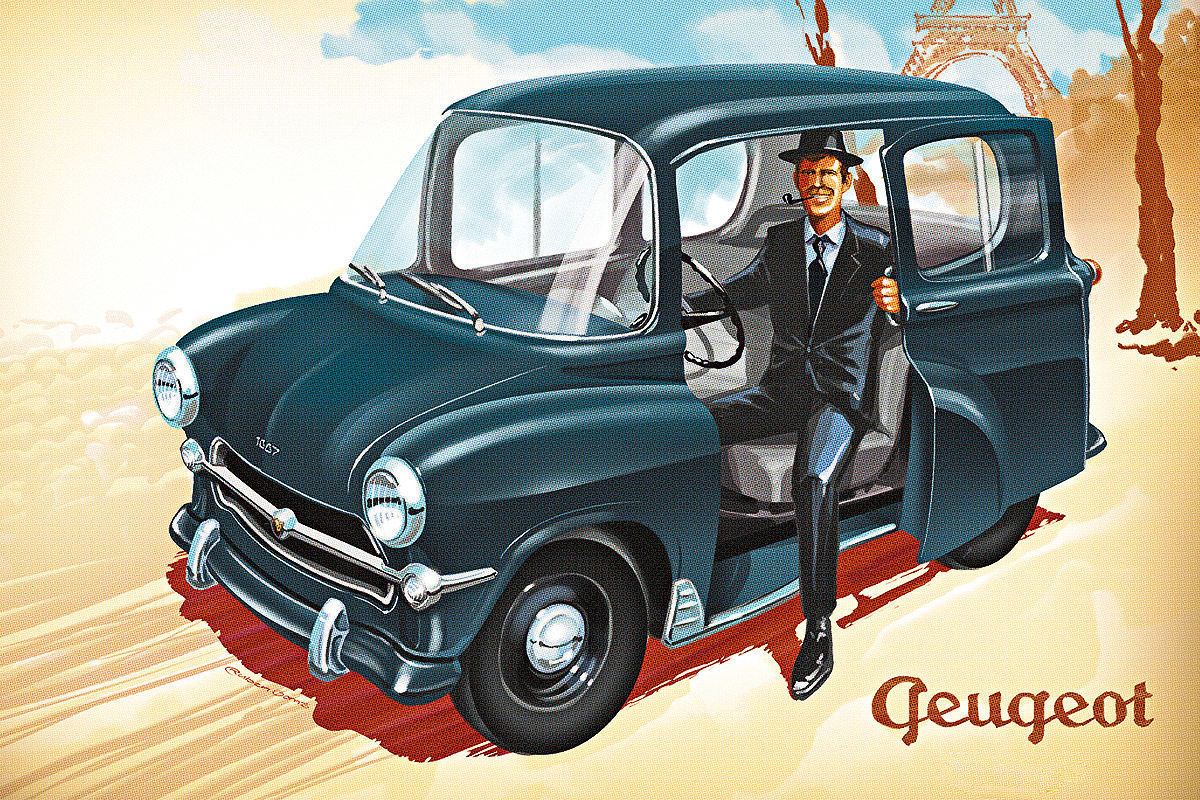

「プジョー1007」は、小型車「207」をベースに2005年から2009年まで製造された。フランスの3大ブランドの中で、プジョーは常に堅実で保守的な存在であった。1955年当時、ポンツーン型のボディに丸いヘッドライトをつけた真新しい「403」と、モールドフェンダーの古風な「203」の2台がラインナップされていた。

しかし、当時からパリの街は狭く、忙しい中流階級や上流階級のために高品質の小型車を求めるニーズは、豊かさの増大とともに生まれたのかもしれない。スパルタンな貧乏人向けのクルマではなく、しっかりしたものを。「プジョー103」に「403」の顔と「203」の要素をサイドにつけただけで、小さく、狭い隙間にもレストランやタバコ屋の前に停められるようにスライドドアをつけただけ。なるほど、パノラマ風防は小型車一台分の製造コストがかかるだろうが、そのおかげで、小さな車でも紳士は格好良く見えるのである。

大林浩平: 「1007」のスライドドアというコンセプトを最大限生かした、というのは着眼点がなかなか良いと思う。こういう風に大人が格好良く乗れる小さいコミューター、本当に出てきてくれないものか。でもこの紳士、足が細くて長すぎ。モンキーパンチの描くルパン三世なみ。

アルファは2008年から2018年まで、「フィアット プント」をベースにした「ミト(MiTo)」を生産していた。1960年代、アルファは縦置きフロントエンジンと後輪駆動のスポーティなセダンやスポーツカーを製造するメーカーだった。それを「フィアット500」の全長ほどのコンパクトな4シーターに落とし込むことは、エンジニアにはできなかっただろう。しかし、アルファの人たちは、イギリスのオースチンやモーリスから技術的な基礎を学び、有名なツインカムのシリンダーヘッドでエンジンを強化し、「ジュリエッタ」の顔や「ジュリア」の脇腹をボディにアイロンがけすることはできたはずだ。それにイタリア人女性の短い名前、「ジーナ」を加えれば、「フィアット500」に匹敵するバイヤーを獲得できたかもしれない。しかし実際は違った。アルファは結局販売不振に陥り、1986年にフィアットに買収された。フィアットの人々は、ついにスモールカーのアイデアを実践した。グランデプントのプラットフォームを、アルファの要素を取り入れたボディで応援したのである。

大林浩平: うーむ、ちょっと寸詰まりで「アルファロメオ ジュリア(もちろん昔の)」がかわいそう。せっかくアルファロメオを復刻で描くのならば、もうちょっと格好良くならなかったものか・・・。全世界のアルファロメオ信者が泣きそう。「ミト」ベースというのが敗因なのかも。

「BMW i8」は、フランクフルトで開催されたIAA 2013(フランクフルトモーターショー)で発表され、2020年まで生産された。まさにeスポーツのパイオニアだ。もし1950年代に電動モーターがすでに定着していたら、「BMW E07」はシザースドアとエアディフレクターを備えたクローズドクーペとして、アイコンとなっていた価格競争力のあるガルウィングの「メルセデス300SL」に対抗できていたかもしれない。そして、ガソリンスタンドの係員は、3.2リッターのアルミ製V8エンジンのオイルレベルをチェックするために、ポケットに油まみれの布を忍ばせてエンジンルームに屈み込むことはなかっただろうし、おそらく車載の電動ピラーの充電ケーブルを差し込む前に蒸留水でバッテリーの液面を調節していたはずである。そうすれば、神話作りは一段とうまくいっただろう。

大林浩平: 「i8」とこのモデルを比較して、格好いいのはどっちかと言われれば個人的にはこっち。砲弾型ミラーも良い感じだし、中身はどうであれ、こういうレトロデザインな自動車はありかも(というよりも、昔のデザインがいかに先進的で色あせなかったかを称賛するべきかも)。

「シトロエンC4カクタス」は、2014年から2018年初頭まで、「C3」の外装のファッショナブルなバリアントとして販売された。シトロエンは、60年代の初めにすでに世紀車「ダック(2CV)」と「DS」で勇気を示し、1961年には逆さに傾いたリアウィンドウを持つ「アミ6」もフランスにもたらした。それは、エレガントなラインの小型セダンの外側に、新しい時代のサイケデリックなファブリックパターンを施し、ファッションの中心地パリの都会の交通からクルマを守る、というものであった。プロジェクト名: Chic(シック)

真にアバンギャルドなバリエーションは、「アミ6」では高価すぎた「DS」の技術を簡素化したものであった。技術的にシンプルでありながら、シックであること。「シック6」の原理は、「アミ6」の技術にボディをかぶせるだけで、地方車の大都市版とすることだった。

大林浩平: クリフカットのリアデザインがシャレオツ。ボディカラーは好みが分かれるが(となりの女性とペアルックになっているのはものすごくお洒落ではある)、いっそのことBEVで復活したら面白そう。シトロエンにはぜひ復刻してほしいモデルも多数あり、「メアリ」とか「BX」なども個人的にはぜひ復刻してほしい。

今日のSUVブームの共同創始者である「ポルシェ カイエン」は、2002年に登場した。2017年からは3代目が発売されている。1970年代の自動車購入者が、さらに機械的なまとまりを重視し、スポーティさも純粋なオフロード性能も得られないクルマは無意味だと考えたと、ちょっとだけ仮定してみよう。そのとき、ポルシェのオフローダーはどのようなものだっただろうか。仮に「ウェイト999」と呼ぼう。オフロード走行が可能であることは間違いなく、サスペンションのトラベルが大きく、タイヤも太い。

フロントは「911」のようなデザインで、リアには空冷ボクサーエンジンを搭載し、オイルはフロントの大きな冷却孔を持つオイルクーラーを流れるため、エンジンが回転してもオーバーヒートすることはないだろう。「カイエン」という名前?スポーツカーの「カレラ」に相当するオフロード車として、「ポルシェ999カイエン」というのはどうだろう。(笑)

大林浩平: 色がいけないのか、ケロヨン(知ってます??)か、コルゲン君(薬局の前のあれ)を連想してしまう姿はポルシェというよりも遊具な雰囲気。正直ちょっとこれは乗りたくありません。でも大きく威圧感満載の「カイエン」よりも街では人気者にはなれそう。でもポルシェは永遠に「911」のイメージをどこかに残さないといけない、という命題をかかえているからこれで正解なのかも。

結論:

クルマの歴史は、すでに奇想天外なデザインに満ちあふれている。イラストレーター、ルーベン オームスのフィクションは、現代のクルマの多くが実は奇妙なものであることを絶妙な皮肉で指摘し、実際にその姿を描いている。滑稽だが、こういうのもとても愉快で楽しい。実際に出るかどうかは別として、自由な空想こそエンスージャストの特権なのである。

Text: Christian Jeß, Henning Hinze

Photo: Auto Bild Montage

Mercedes A-Class: Martin Meiners

Mercedes 119: AutoWeek/Ruben Ooms