電気自動車に改造されたルノーR4は電気だけで170kmも走る!R4が全盛期を迎えていた頃、電気自動車はもちろん遠い存在だった。しかし今、オーナーはこの初期型R4を電気自動車に改造した。クラシックなルノーのすべてが機能している。もちろん、エミッションフリーでほとんど騒音がない。

ワールドセーバーとして、太陽光発電の支持者として、風力発電の支持者として、持続可能性のファンとして、原子力のキャンペーンとして、あなたは車が好きであっていいのでしょうか?

もちろんだ!(笑) これは、トーマス ペイドさん(60歳)と彼の「ルノーR4(56歳)」の物語である。かつてアーヘンで原子力発電所に対する抵抗運動を組織していたペイド氏は、今は自分の愛車である「ルノー キャトル」をエコカーにフルチューンしている。

アーヘンにあるペイド氏のテラスハウスの前庭に駐車してある「ルノー4」。1966年製、登録番号(ナンバープレート)「AC-P 824 E」。そう、ナンバープレートの”E”の文字にご注目!

ペイドは2011年にR4を購入

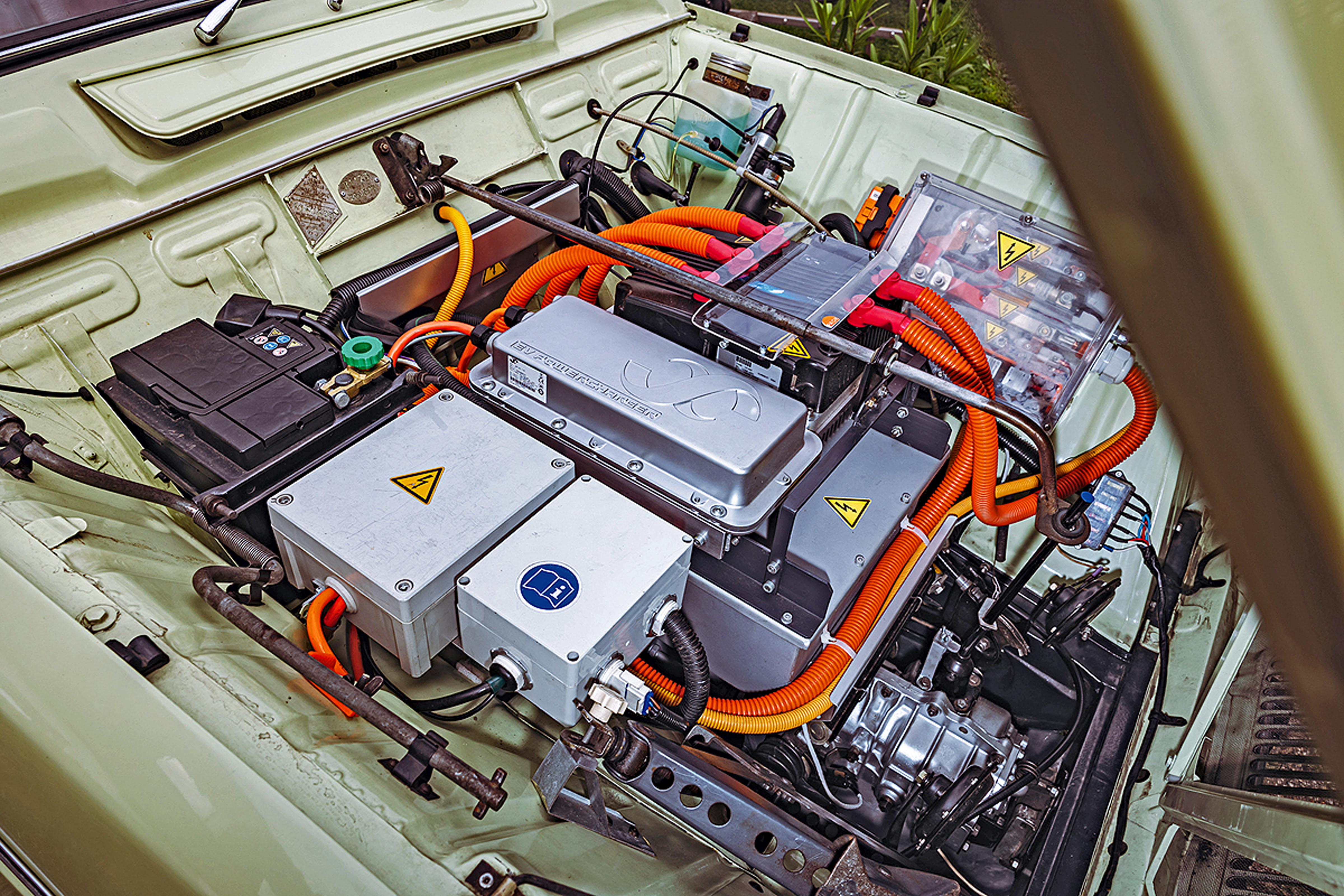

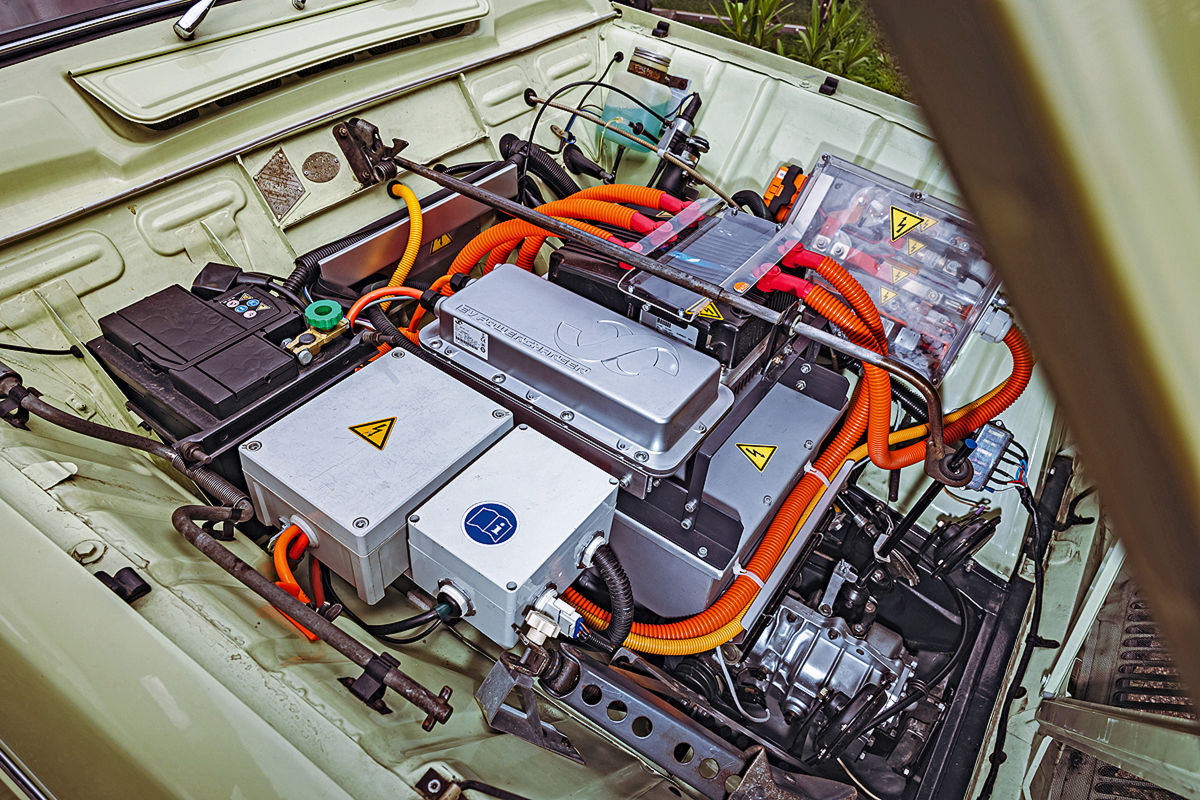

白いリネンのシャツに茶色のビルケンシュトックを履いた長身でスリムなトーマス ペイドは、ボンネットを開けて、いたずらっぽく微笑んだ。「3ヶ月間これに取り組み、改造はガレージ内ではなく、その前で行われました」という。しかし、彼の「プロジェクトR4」は11年前から始まった。その時、彼はドライビングキャリアの中で11台目となる「R4」を購入した。

彼はすべてのエンジンの仕組みなどを熟知しており、30馬力とリボルバーギアでギリシャまで走ったこともある。そんな扉4枚の小さな箱でBEVを完成させるのに、ほぼ1,500時間かかった。ペイドは塗装の仕方まで独学で学び、特別に借りた牛小屋にホイルを張り、床にカーペットを敷き、湿らせた。

そして、前席と後席を交互に指差す。後部座席はイミテーションレザーでオリジナル、前部は本革だ。11年前の昼休みに発見した。「粗大ごみ置き場の路上に大きなソファがあったので、ポケットナイフを取り出して自分で切り取ったんだ」という。

R4の歴史を見ることができる

1961年から1967年までの第1期では、まだラジエーターグリルの左右に、そしてINではなく、丸目をつけていたこの初期「R4」の美しさは、そのオリジナリティにあるといえるだろう。それでも丁寧に修復されているが、完璧ではない。塗装は滑らかだが、新車のような輝きはないからだ。

この「キャトル」を見ると彼が56年の間に経験したであろうことが想像できる。やはり、人間も歴史を背負っているのだ。先日は、「R4」のトランクに300kgの木材を運ぶために、そのために後部座席を取り外したそうだ。ゴルフプラスのファミリータイプでは、「荷台が突き破ってしまうかもしれない」とペイドは言う。

そして「もちろん」冬も「R4」を走らせるという。ただ、昔と違って、防錆のために空洞に何キロもの液体を入れている。かつてのBMWのように前方に開くオープンボンネットの前に今も立っているのだ。ペイドは、私たち一般ドライバーが絶対に触れてはいけないオレンジ色のケーブルを指差している。高電圧で、生命に危険だから!?

クラシックカー愛好家は電気自動車の専門家である

ペイドは機械工や工業事務員でありながら、電気技師ではない。「私は独学です」と説明し、「Googleは素晴らしい発明です」と言っている。1年半かけて本を読み、中古の部品を手に入れ、新しい人と出会い、どんどん深みにはまっていった。ある時、「この部品が必要だ」ということが明確になった。どうやって車に運び込んだかは、アドリブだった。

0~70km/hは2速、120km/hまでは3速と、ペイドは1速を使わなかったが、オリジナルの3速ギアボックスが残されている。クラッチベルは自家製で、エンジンは靴箱ほど大きく、公称出力22馬力、ピーク出力71馬力、トルクは194Nmである。

バッテリーは「BMW i3」から流用し、1つのモジュールはフロントのエンジン上部とスイッチボックスの下に、残りの2つのモジュールはトランクのリブパネルを一部削り取り、その高低差はほとんど感じられないと自負している。だから、最近のプラグインハイブリッド車のように、まるで趣味で作ったかのようにトランクに電池のふくらみができてしまうような車よりも優れているのだ。

R4は電気自動車として30kg重くなった

「R4」はE化により30kg重くなり、700kgとなり、これは「アウディe-tron」のバッテリーとほぼ同じだ。もし、すべてのパーツを新品で買っていたら、1万5千ユーロ(約210万円)も貧乏になっていただろう。もちろん、彼はそうではなく、多くの中古品、多くの想像力で「電動R4」を完成させた。その結果、15.8kWhのバッテリーで170kmの走行が可能となった。

全長3.66mの小さな車は、まるでツール ド フランスで優勝するように疾走していく。ペイドは折りたたみ式のルーフを押し戻す。エンジンの音も、排気ガスの匂いもしない。そして風力発電機の前の畑で停車すると、エコ活動家が屋根から顔を出して微笑む。そして、「サスティナビリティは強制や放棄であってはならない、誰もが楽しめるものでなくてはならない」と述べた。

1966年製のルノーR4は、電気駆動。

もちろん、今でも昔からの「R4」シーンの友人たちのために、地下の工房でガソリンエンジンやギアボックスの修理も続けている。もちろんそんな車が好きだからだ。ペイドは言う「少数がたくさんやるのではなく、みんなが少しずつやることでサスティナビリティは機能する」と。本当にそのとおりである。

【ABJのコメント】

以前からこういうクラシックカーをBEVにコンバートすることをAuto Bildの記事でも紹介したが、個人的には賛成だし、車によっては欲しいとさえ思う。そんな欲しい車として夢想するのは、初代の「フィアット パンダ(トッポリーノはもっといいけど)」とか、「アストンマーティン ラゴンダ」とか、いっそのこと?「ランチア テーマ」なんかもBEVにコンバートしたら滑らかで快適でいいんじゃないだろうか、と妄想してしまう。実際に近々、「ルノー サンク」のBEVも登場するというが、あれは純粋にメーカーが発表する新型のBEVモデルであって、今回の「キャトル」ベースの一台とは全く異なることは言うまでもない.

今回の「キャトルBEV」の場合、なにしろ感じられるのはオーナーの「キャトル愛」というか、想いの強さである。これほど長年「キャトル」を愛し、環境のことも考え、なによりも自分の手と頭を使って産み出したというところがなんとも素敵で素晴らしい(とにかく特筆すべきことは、外観に一切の改悪なモデファイがなく、オリジナルの良い部分をできるだけ残そうとしていることで、そこに感銘を受けてしまう。改悪が多くみられる、大多数のレストモッドとはそこが違う)。

私にはそんな技術もないし、すごいなぁ、とか、いい話だなあと感動するだけではあるが、この「キャトルBEV」にどこかで出会ったらぜひ乗せてもらって苦労話のひとつも聞いてみたい。きっとこの人は話の分かる趣味のいいコニサーなんだろうなと思わせるような、オリジナルの雰囲気を極限まで残したいい感じのBEVである。(KO)

Text: Andreas May

加筆: 大林晃平

Photo: autobild.de