本日11月9日は「119番の日」。国民の消防全般に対する正しい理解と認識を深め、住民の防災意識の高揚を図ることを目的として設けられている記念日で、1987年に消防庁により制定された(なお1月19日は重複を避けるため「家庭用消火器点検の日」とされている)。せっかくの記念日なので、(日頃の感謝を伝えるとともに)日本の救急搬送の現状と、誰もが遭遇する可能性のある「救急車を呼ばなければならないときの心得」を改めてお伝えします。

文/ベストカーWeb編集部、画像/AdobeStock、総務省消防庁、ベストカーWeb編集部

■「軽傷」が約45%…だが……

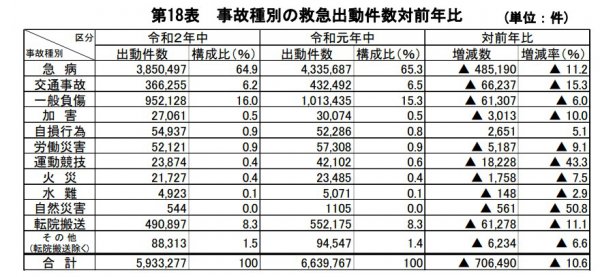

日本国内の救急車の台数は6,579台(以下、数字は総務省消防庁「令和3年度版 救急の現状」より)で、令和2年(2020年)の救急隊の年間出動件数は593万5,694件(うち救急自動車が593万3,277件、消防ヘリが 2,417件)。救急隊は、全国で1日平均1万6,211 件、約53秒に1回の割合で出動している計算になる。ちなみに年間の搬送者数を全国民数で割ると、約24人に1人が搬送されたことになる(なお交通事故による出動件数は366,255件で、全体の約6.2%)。だいたいクラスに1~2人は年に1回、救急車で運ばれているということだ。

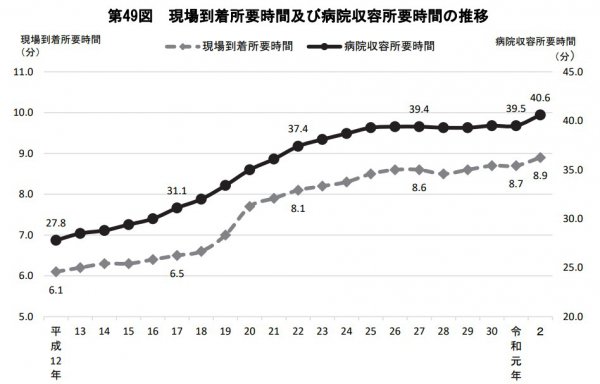

これだけでも救急車と救急隊の激務がわかるが、救急自動車による現場到着所要時間(入電から現場到着までに要した時間)は、年々伸びており、令和2年中(2020年)の全国平均時間は約8.9分(対前年比0.2分増)。病院収容所要時間(入電から医師引継ぎまでに要した時間)は全国平均で約40.6分(対前年比1.1分増)となっている。

言うまでもなく救急車の到着時間は「命」に直結している。

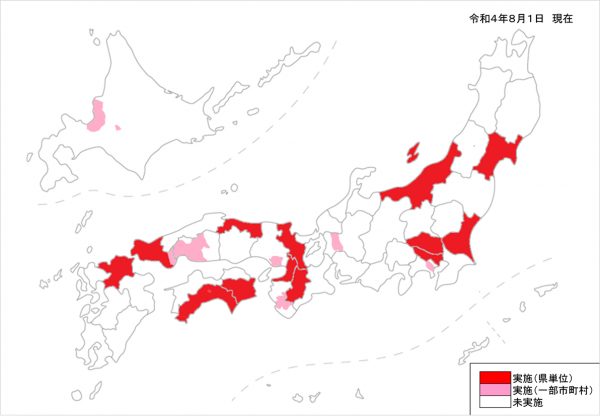

「救急性がある」と感じた場合はもちろんすぐに119番へ通報すべきだが、そのいっぽうで、救急自動車による搬送人員のうち傷病程度別で最も多い「軽症(外来診療)」は241万2,001人(全体の約45.6%)であり、(中等症(入院診療)は234万3,933人(44.3%)、重症(長期入院)45万8,063人(8.7%)、死亡7万7,674人(1.5%))、救急車を呼ぶかどうか迷った場合の相談窓口である「救急安心センター事業」(#7119をコール)の存在はもっと周知されてほしい。現在は東京都内、横浜市内、大阪府内など一部地域での実施のため、全国展開が待たれる事業でもある。

また、近年乗用車の遮音性が向上してることにより、周囲のクルマにとって「救急車のサイレンが聴こえづらくなっている」という問題も浮上している。到着時間および搬送時間の搬入のため、全ドライバーは運転中の注意を改めて周知するとともに、救急車が近づいた場合には速やかに脇道へ停車することを徹底したい。

■「電柱」、「自動販売機」、「ポスト」、「コンビニ」

上述のとおり、多くの国民が救急車のお世話になっている。もちろん自分自身が搬送されるケースもあるだろうが、「街中で事故や急病人を見かけて通報するケース」についても、改めて心構えを確認しておきたい。

本企画のタイトルにあるように、「救急車を呼ぶときに大事な心得」は、たったひとつと言える。それは、

【通報先の職員に伝えるべきこと(消防か救急か/救急車が向かうべき住所はどこか/通報者の名前と連絡先)を確認しておくこと】

に尽きる。

(1)消防か救急か

119番にダイヤルした場合、まずこれを聞かれる。火事の場合は消防隊に、救急の場合は救急隊に連絡がいく。落ち着いて答えましょう。

(2)住所はどこか

本企画の最大のポイントはここ。自宅や仕事場であれば住所はすぐに言えるだろうが、ある日、道端でばったり急病人に遭遇するかもしれないし、クルマで走っているときに事故現場に遭遇するかもしれない。咄嗟に「自分がいまいる住所」を確認する手段はあるか。

もちろんある。一番確実なのは、多くの人が持つスマホ。自分のスマホの「位置情報サービス」がオンになっている場合、119番を受けた職員には、だいたいの住所は伝わる。

そのいっぽうで通信料の節約やバッテリーを長持ちさせたい、プライバシーを守りたいなどの理由で、位置情報をオフにしている人もいるだろう。電波の通りが悪くて「かろうじて電話がつながる程度」で、Webが重たくてアプリがなかなか開かない場合もある。

咄嗟のケースに備えて、自分のスマホの位置情報のオン/オフの切り替え方法は覚えておくべきだが、慌てる状況で手順どおり操作できない可能性もある。

●iOSの場合、「設定」→[プライバシー]→[位置情報サービス]→「オン」

●Androidの場合、「設定」→「位置情報」→「位置情報を使用」→「オン」

また、職員にスマホ経由で位置情報が伝わったとしても、確認も含めて細かい居場所を聞かれることになる。

その場合に覚えておきたいのが、「電柱」、「自動販売機」、「ポスト」、「コンビニ」を探すと比較的早く「その場所の住所」が特定できるということ。

「電柱」…大変便利だし数も多いが、「市区町村名」が書かれていない場合もあるので注意が必要(たとえば東京なら「富士見町」など複数ある地名もある)。

「自動販売機」…釣銭の受け取り口近辺に表記されている。商業施設など屋内に置いてあるものには表記されていないものもあるので注意

「ポスト」…見つかれば必ず表記されている(赤いので見つけやすいが裏通りなどには設置されていないので注意)

「コンビニ」…扉に店名が書いてあるケースが多いのでそれを伝えましょう。最近は「感染防止宣言」の張り紙などに店名が記載されているパターンもあります

それぞれ一長一短あるが、たとえばスマホのGoogleマップアプリを起動させて「現在地を共有」をタップする…というような操作が(なんらかの理由により)うまくいかない場合もあるので、上記を覚えておきましょう。

(3)通報者は名前と、場合によっては連絡先を聞かれる

なんらかの事情で職員が連絡をとりたい場合(何かがあって到着が遅れたり、状況をより詳しく知りたがるケースは多い)、通報者の氏名と合わせて電話番号が聞かれる。落ち着いて、いまかけているスマホの番号を伝えましょう。連絡があるかもしれないので、通報後しばらくは電源を切らないようご注意を。

以上、「119の日」に改めて確認しましょう。

【画像ギャラリー】焦っていると意外にわからなくなる!!「いま自分が居る住所」がすぐ分かる方法(13枚)画像ギャラリー投稿 「24人に1人が救急車で搬送」ってマジか!! 119の日に覚えておきたい「救急車を呼ぶときに大事なたった1つの心得」 は 自動車情報誌「ベストカー」 に最初に表示されました。