いまだに忘れられない強烈な印象を残しているクルマ、そのひとつにホンダのシティがある。それまでのクルマとは違う方向性を持ってつくられ、5年ほどの間、大いに世間を楽しませてくれた。

世間のニーズをマーケティングしてそれに合わせたクルマをつくる、というのではなく、世間を引っ張っていくというような発想でつくられているクルマ。あの頃のホンダだからこそ生まれ得たユニークさがあって、思い返すとなにか話題づくりのために登場したアドバルーンのようにも思えたりする。

ベイシックカーだからこそ楽しみを盛り込みたい、そんな遊び心も感じられ、クルマ好きは共鳴したものだ。

文、写真/いのうえ・こーいち

【画像ギャラリー】シティ!! シティ!! ホンダホンダホンダホンダ……小さなボディに遊び心を満載したホンダ シティ(6枚)画像ギャラリー

■個性的なベイシックカー

なにがといって「トールボーイ」という発想は、それまでの常識とは逆のようなものであった。当時も、空力的に優れたクルマが速く燃費もよく……と散々いわれ、低くスマートなクルマが理想とされていた。そこに居住性のために背を高くしよう、というのだから。

10人中8人までは反対するかもしれないけれど、残る2人は「これは面白い」と共鳴してしまったりするのだ。「トールボーイ」の発想は、いまも「軽」の基本的スタイルとして生きている。

シヴィリアン・カー「市民のクルマ」を目して誕生したホンダ・シビックが上級移行、空いてしまったベイシックカーのジャンルに計画されたのがシティである。

コンパクトなサイズでありながら、室内空間を確保するために普通よりも100mmほど背を高くした。逆にいうとそんなに高くはなっていないのだが「トールボーイ」などと宣伝して、強調する辺りもホンダらしい「仕掛け」が感じられる。

「スネークダンス」を使った当時のTV-CFを思い出しても、なんだかシティは楽しそうなクルマ、と注目させられたものだ。「モトコンポ」などという、シティのリアにそっくり搭載可能な折り畳み式小型バイクもつくられた。

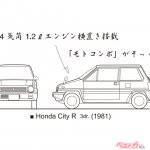

四角い背の高い3ドア2ボックス。無理をして4ドアをラインアップしなかったのも、シティらしさ、であった。2220mmのホイールベース、3.4mほどの全長に1470mmの全高というのが基本寸法。直列4気筒SOHC1.2Lエンジンを横置き搭載した前輪駆動というのは、もはや小型車の公式のようなものであった。

■巧みなラインアップ展開

ホンダ・シティは楽しい話題を次々提供しつづけた印象がある。1981年11月の発売当初、シティR、シティEの2タイプに商用車としてシティ・プロをラインアップ。それぞれ67PSと63PS、61PSエンジンを搭載し、シティRが「遊びのリーダー」、シティEが「都会のスタイリスト」などとキャッチを付けてアピールした。

最初にシティのヴァリエイションとして追加されたのは、燃費経済性を謳うシティE Iであった。エンジンの減速時燃料コントロールやギア比を変更するなどして、小型車クラス最大の「10モード燃料消費率」21.0km/Lを実現し、「経済学のエリート」なる称号を与えた。それはのちのちシティE IIIまで進化する。

その1ヶ月後の1982年9月にはシティ・ターボを追加、経済性とはまったく逆の発想でシティの自由さ、幅広さを主張する。ターボ・チャージャで100PSを発揮する強力エンジンを搭載したシティ・ターボは、スペックを見ただけでも走らせて面白いにちがいない、とワクワクさせられたものだ。

幾度か試乗したが、正面のメーターパネルには「キノコ」状に湧き上がってくるブースト計が視覚的に訴え、痛快な走りを演出する。いかにも当時のホンダを象徴する破天荒なモデルという印象だった。

メカニズム的にはホンダ車で初めて「PGM-Fi(プログラム・フューエルインジェクション)」の導入、ということが特筆される。

■「マンハッタン」と「ブルドッグ」

「トールボーイ」の成功をそのまま増長したようなモデルもつくられた。1982年11月に登場したシティ「マンハッタンルーフ」というのがそれ。

「トールボーイ」のルーフをさらに100mm嵩上げしたシティRというようなモデルで、高くなった天井部分には、16cmと10cmのそれぞれ2基ずつのスピーカー・ボックスがあり、それを組込んだ「マンハッタンサウンド」、または電動サンルーフがオプション設定。

前者は垂直にも設置でき、ギターのアンプとしても使えるという、まさしく「ノッポのプレイボーイ」のキャッチ通りだった。

しばらく話題がなかったと思っていた1年後の1983年10月、とんでもないジャジャ馬が加えられる。シティ・ターボII、「ブルドッグ」と愛称されたスーパー・シティである。

先のシティ・ターボは高性能だったにもかかわらず、外観は拍子抜けするほどにおとなしかった。そんな不満を一気に解消するスタイリングで登場してきた。

「ダイナミック・フェンダ」と呼ばれるブリスター・フェンダ、ボディと同色のエアロ・スカートをはじめとするエアロパーツ、それに左右比対称のフロントグリルなど、ちょっと本気でドレスアップしてみました、というような出立ちは若者のみならず多くのクルマ好きを振り向かせるに充分であった。

エンジンも先のシティ・ターボに空冷式インタークーラーも追加、110PSを発揮するものとなった。ホンダらしいというか、10PSアップのために燃焼室形状まで変更するという「本気」のチューニングも好感で迎えられた。

ブースト圧も高められ、さらに10秒間に限ってさらに高圧を送り込む「スクランブル・ブースト」というマジックまで添えてある。まさに楽しみいっぱいの仕掛けだったのだ。

……と、そしてこの後、もうひとつのシティの「顔」となったカブリオレが登場するのである。それについては稿を改めよう。

【著者について】

いのうえ・こーいち

岡山県生まれ、東京育ち。幼少の頃よりのりものに大きな興味を持ち、鉄道は趣味として楽しみつつ、クルマ雑誌、書籍の制作を中心に執筆活動、撮影活動をつづける。近年は鉄道関係の著作も多く、月刊「鉄道模型趣味」誌ほかに連載中。季刊「自動車趣味人」主宰。日本写真家協会会員(JPS)

【画像ギャラリー】シティ!! シティ!! ホンダホンダホンダホンダ……小さなボディに遊び心を満載したホンダ シティ(6枚)画像ギャラリー

投稿 脳天突き抜ける快感!! 10秒限定過給圧アップのギミックよ……ホンダ・シティはアツかった は 自動車情報誌「ベストカー」 に最初に表示されました。