2022年10月18日早朝、「ザ・ドリフターズ」の仲本工事さんが、交差点を横断中クルマにはねられて病院に搬送され、翌19日に亡くなった。享年81歳。この事故が起こったことで、SNSでは高齢者と交通事故の話題が沸騰。「この事故をきっかけのひとつにして、(高齢者側もクルマ側も)交通安全意識を高めるべき」との意見が目立った。今回のように横断禁止の場所を渡る歩行者とクルマが衝突した場合、過失はどうなるのか。以下、警察資料などをもとに検証した。

文/加藤久美子、写真/加藤博人、AdobeStock(アイキャッチ写真は@Satoshi)

■歩行者は「交通弱者」でも、好き放題していいわけじゃない

交通弱者に位置づけられる「歩行者」は、あらゆる交通の中でもっとも弱い存在である。そのため、クルマやバイクとの衝突事故では一般的に歩行者の過失割合は低くなる。「過失割合」とは、保険金支払いの際に大きく関わってくるもので、簡単にいうと事故が発生した際の「被害者と加害者の不注意(=過失)の割合」である。

典型的な「100:0」(ヒャクゼロ)の事故はクルマ対クルマなら信号待ちで停車している際の追突事故などがあげられる。クルマ対歩行者の事故なら、クルマが赤信号を無視して青信号で渡っていた歩行者をはねてしまったようなケースだ。ほとんどの場合、完全にクルマが悪い(=歩行者の過失ゼロ)事故となる。

そのいっぽうで、「相手が歩行者だとどんな事故でもクルマが一方的に悪くなる」……と都市伝説のように昔からよく言われていることだが、必ずしもそうではない。

たとえば信号のある横断歩道上での事故であっても、歩行者が赤信号、クルマが青信号の時に衝突した場合、状況によっては歩行者側の過失割合がクルマより高くなることもある。

近年はドラレコや道路に設置された防犯カメラなどの普及によって、事故時の状況が良くわかるようになり、より正確な過失割合が出せる状況が整ってきたともいえるだろう。

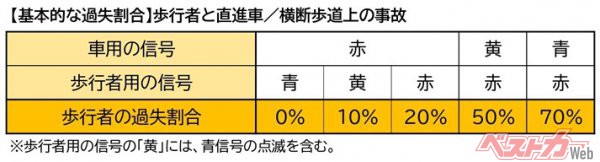

横断歩道上で起こった歩行者とクルマの事故で信号の色の違いによって過失割合がどう変わってくるか、紹介しておこう(※以下、弁護士法人弁護士事務所MIRAIOの公式サイトにある「法律サプリ」からデータや資料などの引用許可をいただいて構成しています)。

まず以下の表からわかる通り、信号のある横断歩道で歩行者用信号が青、クルマ側の信号が赤で起こった事故は、クルマ側の信号無視となるため歩行者の過失は当然ゼロ。逆に、歩行者が信号無視をして横断歩道を渡った場合の事故では歩行者の過失が70%となる。たとえ交通弱者の歩行者であっても信号無視によって発生した事故に対しては意外と高い過失が問われることになる。

https://www.miraio.com/blog/pedestrian-and-car-accident-error-rate

また、衝突した瞬間は歩行者側の信号が青になっていても、その歩行者が赤信号の時に横断を開始し、クルマ側が青信号で交差点に進入したような場合も歩行者の基本的な過失割合は70%になる。問題は「信号がどのような状態の時に交差点に入ったのか?」ということだ。

横断歩道を渡る歩行者であっても、信号無視など交通ルールを破った場合には過失の割合が高くなることを覚えておきたい。普段はクルマを運転している私たちもクルマから降りれば歩行者になる。歩行者だから何をやってもクルマの方が悪くなり、過失割合も低くなる、ということでは決してないのだ。

いっぽう、信号のない横断歩道で発生した事故では歩行者の過失割合が基本的にゼロとなる。信号のない横断歩道において、歩行者は絶対的に保護される立場にあるからだ。

ドライバーは渡ろうとしている歩行者がいないかどうかを徐行しながら確認し、絶対に誰も渡ろうとしていないことを確認してから進まなくてはならないし、人波が途切れない場合は、途切れるまで待つ義務もある。

歩行者が完全に道路を渡り終えて、新たに渡ろうとしている人がいなくなるまでクルマは距離を詰めることをせず停止線にて待つ必要がある。

近年、信号のない横断歩道における歩行者とクルマの事故が増えていることから『横断歩行者等妨害等違反』の取り締まりが急増している。

ちなみに、(横断歩道に限らないが)ドライバーの「歩行者保護違反」によって、令和2年は192名、令和3年には217名もの命が失われていることも知っておきたい。

■歩行者の過失割合が修正される事故とはどんなケース?

歩行者の過失が一般的に高くなるようなケースをいくつか紹介しておこう。

●歩行者が高速道路に進入

高速道路や自動車専用道路では歩行者の進入を禁じている。そのような場所で違法に歩行者が進入した場合の歩行者の基本的な過失割合は80%と非常に高い。本来、歩行者が存在しないことが前提の場所であれば、クルマの過失は小さくなるといっていいだろう。ただし、クルマ側の著しい過失(著しい前方不注意や酒気帯び、20km/h以上の速度違反など)や「重過失」(無免許運転や居眠り、酒酔い、40km/h以上の速度超過など)があった場合には、歩行者の過失割合は10%~20%減算される。

●道路上に寝転がったり、座り込んだり

年末年始や歓送迎会が多い時期に発生しやすいのが、泥酔して道路上に寝たり座り込んだりしている歩行者とクルマの衝突事故である。これも高速道路に進入した歩行者と同様で、道路上に人が寝ている、という状況は通常ありえない。ただし、一般道路であればその可能性は高速道路よりも高い、ということで、歩行者の基本的な過失割合は事故の時間帯によって異なってくる。昼間→30%、夜間→50%と、視界が悪い夜間は歩行者の過失割合が高い。夜間、クルマは歩行者を見つけにくいが、歩行者はクルマのライトで気づきやすい状況となるからだ。このケースでもクルマ側の著しい過失があれば過失割合は変わってくる。

このように、対クルマとの事故において歩行者の基本的な過失割合は、事故の時間帯や場所、歩行者の属性や行動、クルマの過失程度などによって、様々な加算・減算がされるが、特定の状況では歩行者の過失割合が加算される。

●夜間

夜間とは日没から日の出までの時間帯のこと。夜間、クルマは歩行者を発見しにくい状況となるが、歩行者はクルマのライトによってクルマの存在に気づきやすい状況であるため歩行者の過失割合が加算される。

●幹線道路

幅の広い国道や県道などの幹線道路は交通量が多く複数の車線が整備されており原則として車道と歩道が区別されている。にもかかわらず歩行者が幹線道路に入り込んで事故にあえば歩行者側の過失割合が高くなる。

●直前直後の横断

歩行者がクルマの直前や直後を横断することは道路交通法に違反する。道路交通法第13条においては、「歩行者は、車両等の直前又は直後で道路を横断してはならない。」と定められている。

●道路上での立ち止まり(佇立)、後退、ふらふら歩き

歩行者が路上にたたずんでいたり、後退しながら歩いていたり、動きがわかりにくい予想外のふらふら歩きをしていた場合にも歩行者の過失割合が加算される。

●横断禁止場所の横断

交通量が多い幅の広い道路では、「歩行者横断禁止」の標識をよく見かけるが、このように道路標識等によって横断が禁止されている場所では事故にあった際、歩行者の過失が加算される。

■道路横断中の死亡事故はどれくらい発生している?最も高い年齢層は?

(以下、データはいずれも令和4年度版(2022年度版)警察白書から引用)

実際に歩行者の交通事故死亡者数を年代別に見てみよう。令和3年度に発生した交通事故死亡者と人口10万人あたりの死者数である。高齢になるほど死者の比率が上がっていることがわかる。

15歳以下→23名(人口10万人当たりの死亡者数0.15)

16~64歳→196名(同0.27)

65歳以上→722名(同1.99)

65~69歳→64名(同0.81)

70~74歳→117名(同1.21)

75~79歳→147名(同2.19)

80歳以上→394名(同3.29)

特に多いのが「80歳以上」で、人口10万人当たりの死亡者数は3.29と世代別でもっとも高い。65歳以上の死亡事故件数が722件のうち、80歳以上は394件で約55%を占めている。

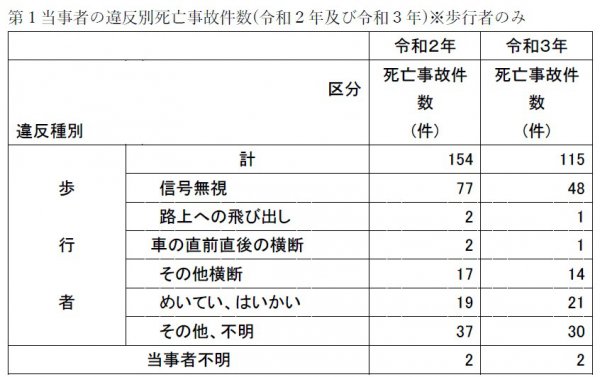

そして注目すべきは、これら事故で亡くなった歩行者が「どのような違反をしていたのか」、ということである。

令和3年中に941人の歩行者が亡くなっており、そのうち115名が違反をしていたことになる。違反種別は信号無視が最も多いが「酩酊」(めいてい=飲酒して酔っぱらっている)や「徘徊」が多いのも気になるところ。

■過去には「歩行者の過失10割」の判決も!

最後に歩行者の過失10割、つまりクルマ側の過失を認めなかった例を紹介しておこう。

(1)中央分離帯の樹木の間から飛び出し

夜間、片側3車線(約30m)の国道で中央分離帯の樹木の間から51歳女性が飛び出して右から左に渡ろうとしているときにクルマと衝突。中央分離帯の高さ1.5~4メートルの樹木間にいる歩行者を夜間、確認することは困難で注意義務を怠ったとはいえない。車道上で歩行者を発見した時にはすでに衝突を回避することは不可能だったと認定して、ドライバー側の損害賠償責任を認めなかった。

(2)夜間、幹線道路を横断中に衝突

夜間、信号も横断歩道もない交差点近くの幹線道路上において、小走りで横断してきた歩行者と前照灯を点け時速60km/hで走ってきた中型貨物自動車が衝突した事故。夜間、幹線道路上に飛び出した歩行者の動きは予期できず、またトラックが歩行者を避けることは不可能だったとしてドライバーの過失を認めなかった。

(3)中央分離帯の切れ目からの飛び出し

夜間に片側3車線の交通量の多い交差点で直進してきたクルマと中央分離帯の切れ目から飛び出してきた歩行者が衝突した事故。クルマは前照灯を点灯しており、前方注視の義務等は尽くしていた。また、片側3車線の広い道路に設置された中央分離帯から歩行者が飛び出すことを想定して減速する義務はないとしてドライバーの過失を認めなかった。

歩行者過失10割の事故に共通するのは「夜間」、「片側3車線または幹線道路」、「歩行者の飛び出し」などの要件となる。ルール無視で事故に遭遇すると、たとえ歩行者であっても過失が発生することになり、その過失は時にクルマよりも高くなる場合もある。

しかし、そうはいってもクルマのドライバーには当然、事故を避けるべく注意する義務がある。事故が起きないよう、常に歩行者の動きに注意しながら安全運転を行う義務があるのは当然だ。

また、自分が歩行者になった時はルールをしっかり守って、「クルマが止まってくれるだろう」、「クルマが避けるはずだ」などの過信をせず、無謀な行動は絶対にやってはいけない。

【画像ギャラリー】画像で確認!! クルマと歩行者が衝突しても、すべてが「ヒャクゼロ」ではない!!!(8枚)画像ギャラリー投稿 ルール無視の高齢者事故急増中!! 横断禁止場所で歩行者と衝突してもクルマが悪いのか? は 自動車情報誌「ベストカー」 に最初に表示されました。