ナカニシ自動車産業リサーチ・中西孝樹氏による本誌『ベストカー』の月イチ連載「自動車業界一流分析」。クルマにまつわる経済事象をわかりやすく解説すると好評だ。

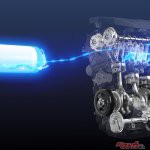

第十回目となる今回は、カーボンニュートラル(CN)燃料を取り上げる。昨年(2021年)5月の24時間レースにおけるトヨタの水素エンジン搭載カローラスポーツ完走から俄かに注目を集めるCN燃料。それは日本の強みを生かせる分野だと中西氏は説く。

※本稿は2022年8月のものです

文/中西孝樹(ナカニシ自動車産業リサーチ)、写真・画像/NISSAN

初出:『ベストカー』2022年9月26日号

【画像ギャラリー】水素エンジン搭載のカローラスポーツ・GRヤリスとともに、トヨタの「水素エンジン戦略」をチェック!(13枚)画像ギャラリー

■トヨタやマツダが参戦 大きな成果を上げるCN燃料

カーボンニュートラル(CN)燃料への注目度が拡大しています。

そのきっかけはENEOSスーパー耐久シリーズ(S耐)にトヨタやマツダが次々とCN燃料を100%燃料とするモデルで参戦し、大きな成果を発揮しているからです。

CN燃料とは、二酸化炭素(CO2)を回収することで、燃焼させても大気中のCO2を増やさない燃料の総括です。

大きく2つの種類があり、ひとつは次世代バイオ燃料(バイオディーゼル、SAFジェット燃料)で、成長過程で光合成によってCO2を回収する植物を原料にバイオマスで生成する光合成ルートのCN燃料です。

ミドリムシなどの微細藻類を原料にユーグレナ社が提供するバイオディーゼルが代表例です。

もうひとつは工業合成ルートの燃料で、再エネで作られたグリーン水素とCO2を合成して作られる合成燃料(e-Fuel、SAFジェット燃料)やバイオマスを用いて作られるバイオエタノールを炭化水素へ合成するバイオ由来の合成燃料(エタノールtoガソリン)があります。

2022年のS耐では、マツダは100%バイオディーゼル、トヨタとSUBARUは100%合成燃料で走行しているのです。

世界的にレースと次世代燃料との繋がりは深く、米国のインディは100%バイオエタノールですし、欧州フォーミュラ1は2026年のルール改正で100%合成燃料の使用に変更し、VWグループのポルシェとアウディの参戦が濃厚となっています。

日本ではS耐が環境技術を磨く最前線の現場と化しているのです。

■日本の強みを生かせる分野

なぜCN燃料が国内自動車産業の重要な取り組みであるのか。

その開発は今や世界的な潮流で、そこに日本の製造業の強みを生かせる分野でもあることを理解すべきです。

一国のカーボンニュートラルを実現するには、まずは電源部門の脱炭素が大前提ですが、その構成比はわずか35%です。

より大きな部分は電力外の産業・輸送・家庭部門の脱炭素にあります。

実現には、

1)製品そのもののCN化(=EVシフト)、

2)製造工程のCN化、

3)行動変容や事業構造変革を通じた循環型経済の構築といった活動に加え、

4)カーボンオフセット(森林吸収やJ-クレジットのような炭素削減に応じたクレジット売買)と

5)カーボンリサイクル(炭素を資源と捉えて再利用する技術)を合わせ込まなければ実現できない世界です。

CN燃料とは、まさしくカーボンリサイクル技術を具現化したものであり、2030年をめどにSAF(持続可能な航空燃料)とバイオディーゼルが既存製品と同等のコストに近づき、合成燃料は2040年をめどにガソリン価格に接近できると経済産業省はロードマップ化しています。

■日本が目指すべき戦略

国内ではあまり話題に上がりませんが、ドイツ政府、シーメンス、VWグループのポルシェはチリの国家水素戦略である「Haru Oni(ハルオニ)」合成燃料プロジェクトに出資、注力しています。

2026年までに年間5億5000万Lもの圧倒的な規模を確立し、価格は2ユーロ(約270円)/Lを目指しています。

このハルオニプロジェクトは、国家と企業が凄まじいスケールで仲間づくりを進めていることを象徴しています。

日本は世界の中でも最もEVシフトが遅い国のひとつであることは否定できません。2050年でも約70%の保有車両にはなんらかの形で内燃機関が搭載された姿で残存しています。

EVシフトでCNに接近できる欧州とは事情が異なるわけです。

日本は固有のCNへの道筋があり、既存車両のアップグレード(ハイブリッドをプラグイン、プラグインをEVへ)とカーボンリサイクル燃料といった新技術の組み合わせが不可欠であり、この技術が国際競争力に繋がるわけです。

電池は地産地消、EVは適材適所での生産、国内生産はマルチソリューションという姿こそ、日本が目指すべき電動化戦略だと考えます。

S耐のレースを重ねる度に、取り組みへの理解は進み、仲間づくりは増えています。

マルチソリューションにかけるトヨタを始めとする日本メーカーの執念を感じるものがあります。

●中西孝樹(なかにしたかき):オレゴン大学卒。1994年より自動車産業調査に従事し、国内外多数の経済誌で人気アナリスト1位を獲得。著書多数

【画像ギャラリー】水素エンジン搭載のカローラスポーツ・GRヤリスとともに、トヨタの「水素エンジン戦略」をチェック!(13枚)画像ギャラリー

投稿 「世界で最もEVシフトの遅い国」日本は大丈夫?? カーボンニュートラル燃料にかけるメーカーの執念と意味 は 自動車情報誌「ベストカー」 に最初に表示されました。