クルマは機械であり、使用するに従って各部が疲労・劣化して、いずれは寿命を迎えることになる。しかし、精密機械であるはずのクルマにも生物同様に寿命の個体差はある。では、愛車の寿命を知る方法はあるのか? そしてそれは新車から何年? 今回はクルマの寿命とそれを知らせるサインについて考えてみよう。

文/長谷川 敦、写真/写真AC、スバル、マツダ、日産、トヨタ、スズキ

【画像ギャラリー】1台のクルマを長く乗り続けたいなら知っておくべき知識とは?(15枚)画像ギャラリー

わかりやすい目安は走行距離

クルマを使うこと、それは走行を重ねることにほかならない。つまり、走行距離が伸びれば伸びるほどそのクルマは耐用限界に近づいていく。では、いったい何km走れば限界がくるのか?

ここで問題になるのが“乗り方”と“メンテナンスの頻度”だ。機械というのは使い方によって各部の摩耗や疲労の度合いが変わり、クルマもそれは同じ。アクセルを必要以上にアオったり、ブレーキもガンガン踏んでいたりすると疲労の進行も早くなる。とはいえ自分が日頃どのように運転しているのかを客観的に判断できる人は少ないだろうから、ここでは乗り方ついてはいったんおいておく。

そしてメンテナンスの頻度だが、当然ながら、マメな点検とメンテナンスを実施しているクルマの寿命は延びる。点検で不具合が発見された部品を修理、あるいは新品に交換すればリフレッシュになるし、エンジンオイルの定期的な交換もエンジンの延命につながる。そのため、やはりここではメンテナンスの頻度を“一般的”と定義させてもらう。

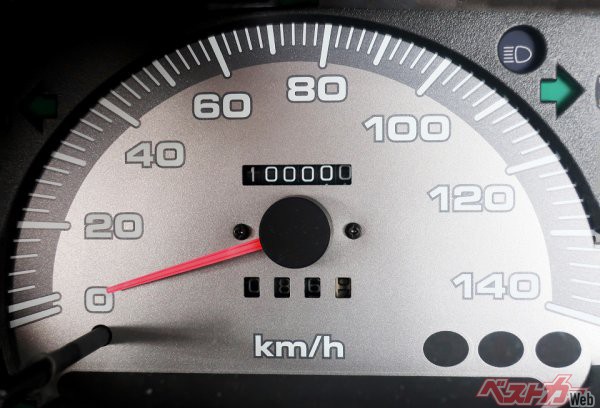

乗り方とメンテナンス頻度が一般的であれば、現代の日本車は15万km程度なら楽々走れてしまう。しかし、さすがにこの距離を走った場合は注意が必要になる。以前は「クルマの寿命は走行10万km程度」と言われていたが、製造品質が向上した現在では、10万kmでガタがくる国産車は稀だ。

ただし、1年で3万km以上を乗るヘビーユーザーの場合、クルマの疲労も進みやすくなる。こうしたケースでは、10万kmが寿命の目安になりそうだ。この時点でしっかりと点検を行い、まだ大丈夫ということであれば継続使用も問題ない。

使用年数で考えるクルマの寿命

何km乗っているかの次に考えたいのが「何年乗っているのか?」だ。以前は新車登録から10年が寿命の目安と言われてきたが、これは10年を経過した車両の車検が、2年に1回から毎年になっていたのがその理由。

だが、クルマの寿命が延びていることもあり、この毎年車検の制度は撤廃され、現在では10年以上乗っているクルマでも車検は2年ごとでOKとなっている。

次に気になるのが税金のこと。現在の法制度では、新車登録から13年以後は自動車税と重量税額が上がってしまう。お気に入りのクルマを大切にしている人が、ただ古いという理由だけで多くの税金を払わなくてはいけないのは理不尽にも思えるが、法律がそうなっているのは事実。そのため、13年をクルマ寿命のひとつの目安にしている人もいる。

クルマの買い替えで新車、あるいは中古車に乗り換える場合、現在乗っているクルマを下取りに出すことが多い。この時の下取り価格は、クルマが新しいほど高額になるのは容易に想像できるはず。もちろん、クルマの状態も重要ではあるが、やはり古いクルマに高値はつきづらく、年式によっては下取り価格ゼロというケースもある。

下取り価格=クルマの寿命ではないものの、価格が低い、または査定でゼロ円になってしまったクルマは、ある意味寿命を迎えているとも言える。トヨタのAE86や歴代スカイラインGT-Rなどのように、時代をへて価格が下がるどころかますます高騰する車種もあるが、これらはきわめてレアなケースだ。

パーツがなければ走れない?

いくら気を遣って大事に乗っていても、機械である以上どこかに不具合が出てしまうこともある。不具合の出た部分を修理、あるいはパーツ交換できればいいのだが、問題はパーツが入手不可能な時だ。

国産車の場合、メーカー純正の部品は「そのクルマの生産終了から10年目までは在庫すること」と法律で決められている。ということは、生産終了後10年以降はメーカー純正パーツが入手できない可能性がある。どうしても交換が必要なパーツが手に入らなければ、そこでクルマの寿命は尽きてしまう。

前出のAE86やGT-Rのような人気車であればサードパーティが補修パーツを製造していることがあり、一般のクルマであっても、汎用性のあるパーツならば社外品で代用できるケースも多い。

ベンツやBMWなど、クルマを長く使う習慣のある欧州のメーカーでは比較的長期間補修パーツを在庫しているが、買い替えサイクルの速い国産車では「10年まで」という法律も要因となって、古いクルマのパーツが入手しにくいのが難点ではある。

どこで知る? 寿命のサイン

最後はクルマの寿命をどうやって知るかを考えていきたい。

●トラブル頻発には要注意

長く走らせているクルマは各部に故障が起きやすくなってくる。故障した箇所を修理しても、すぐに別の不具合が出る場合はクルマ全体にガタがきている場合が多い。あちこちが故障するクルマは、そろそろ寿命が近づいていると考えてもよさそうだ。

●燃費の悪化も危険な兆候

以前より燃費が悪くなってきたら、これもまた限界が近い可能性がある。燃費の悪化にはエンジンの劣化をはじめ、さまざまな要因が考えられる。トランスミッションが不調で駆動効率が低下していたり、燃料制御がうまくいってなかったりなど。最近のクルマは燃料系の制御が電子式のものが多く、こちらの不調も考えられる。

深刻なのは、全体的に少しずつ調子が悪くなった結果の燃費低下だった場合。こうなったらいよいよ買い替え時かもしれない。

●乗り心地が悪くなってませんか?

サスペンションスプリングなどが経年劣化によって“ヘタって”きた、もしくはサスペンションに使われるラバー製パーツが劣化して硬くなったサインは乗り心地の悪化となって表れる。

厄介なのはこうした劣化が徐々に進行することで、日常的に乗っているオーナーはこの変化に気づきにくい。「以前よりも切り返しでの応答が遅れている」「段差の乗り越えで跳ねるようになった」などと明らかに感じられたら、それもまた劣化=寿命の兆候と言えるだろう。

●異音の発生も劣化の印

走行中にクルマのどこかから異音がするようになったら注意したい。故障によって異音が発生しているのはある意味安心。不具合箇所を直して音がしなくなれば問題は解決している。

しかし、ボディのきしみ音や走行中の風切り音が徐々に増えているのは、やはり劣化によってボディの細部にガタが出てきたり、各部のゴムが劣化していたりする可能性が高い。たまにはカーオーディオをオフにして、クルマから出る音に注意してみよう。もしかすると寿命の兆候が音になって現れているかもしれない。

大切に乗っていたクルマでも、やがて寿命はやってくる。この寿命を延ばすも縮めるも、すべてオーナーであるアナタの気配り次第。クルマを安全かつ長く乗りたいなら、今回紹介したポイントを心にとめておいてほしい。

【画像ギャラリー】1台のクルマを長く乗り続けたいなら知っておくべき知識とは?(15枚)画像ギャラリー

投稿 クルマは不老不死じゃない(泣)…クルマは何年乗れる? 寿命を迎えた兆しとは? は 自動車情報誌「ベストカー」 に最初に表示されました。